Por Mariángeles Guerrero

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) iniciará en Belém (Brasil) el 11 de noviembre. Uno de los puntos claves en la discusión multilateral será el avance (o no) en acuerdos del Programa de Trabajo de Transición Justa, creado en la COP28 en Dubái. Para llegar a esta Conferencia, los países miembro de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (Cnmucc) debían presentar sus Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC), cuyo objetivo es mantener el nivel de calentamiento global por debajo de los 1,5°C; como establece el Acuerdo de París.

Entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, solo 64 países presentaron sus informes. “El 70 por ciento considera explícitamente los principios de transición justa para garantizar que el paso a economías bajas en carbono y resilientes al clima sea justo e inclusivo”, detallan desde la presidencia de la COP30.

Según datos del Instituto de Recursos Internacionales de Brasil, tres cuartas partes de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen del sector energético. Y precisan: “El crecimiento de las energías renovables, como la eólica y la solar, está en expansión y debe continuar. Lo mismo ocurre con los biocombustibles. Además, habrá una mayor demanda de fuentes bioenergéticas, como el aprovechamiento de energía a partir de residuos sólidos o biometano”.

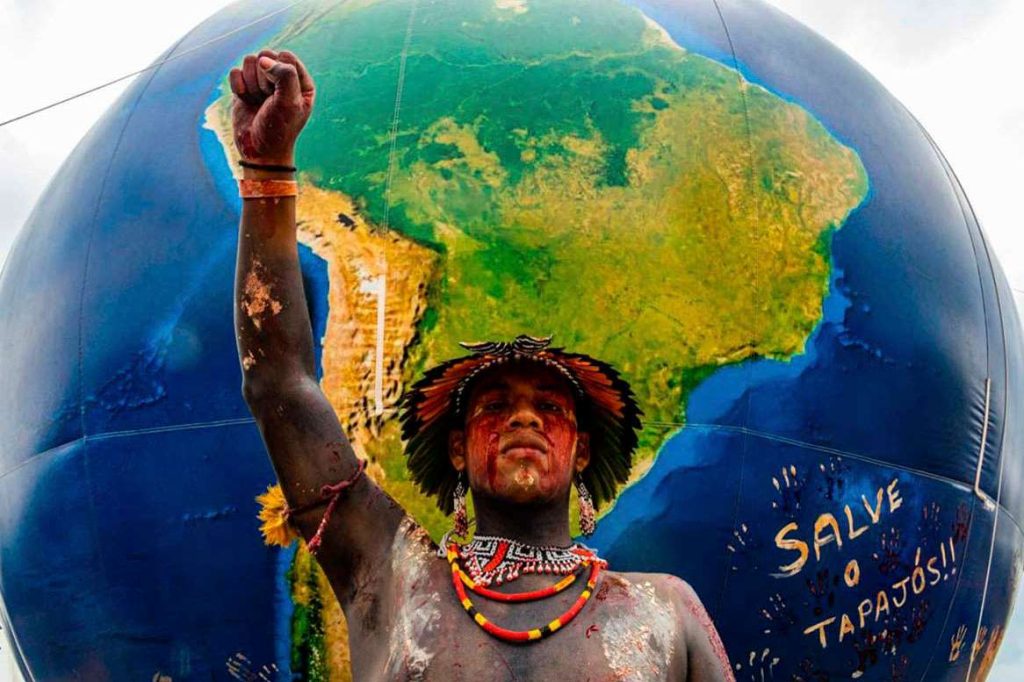

Sin embargo, comunidades campesinas, pueblos indígenas y quilombolas de países del sur denuncian cómo estas energías “limpias” generan mayor contaminación y vulneración de derechos en sus territorios. ”La transición de una energía sucia a una limpia no existe. Son formas de entrar en los territorios con energías ‘renovables’ que no tienen nada de renovables. La única renovación que usan es el engaño a las comunidades”, denuncia Cléomar Ribeiro, mujer quilombola del noreste brasileño.

Energías “limpias” que arrasan cuerpos y territorios

El Quilombo del Cumbe se sitúa en la localidad de Aracati, Ceará (noreste de Brasil). Allí viven 180 familias pescadoras. Ribeiro describe la riqueza de su ecosistema: el mangue, las dunas, lagunas y playas, mucha agua y una tierra muy fértil. Y rica en alimentación: peces, mariscos y frutas nativas.

El mangue o manguezal es el nombre que reciben los ecosistemas costeros en las zonas cálidas. Tienen agua “salobre” (ni dulce ni salada), diversidad de cangrejos, peces, moluscos y aves. Sus árboles, el mangue rojo o blanco, forman parte del paisaje. “El manguezal es identidad, cultura, ancestralidad, espiritualidad y resistencia. Nos alimenta desde hace generaciones. Pero nos fueron expulsando de ese lugar”, asegura Ribeiro. En esas tierras surgió el Quilombo del Cumbi. Los quilombos son comunidades de resistencia negra ante la esclavitud.

Pero la vida en el manguezal de Aracatí cambió en la década del 70, cuando se instaló la empresa estatal Compañía de Agua y Tratamiento de Líquidos Residuales de Ceará. “Eso tuvo grandes impactos, en la fauna, en la flora, en el agua. Yo había crecido viendo lugares llenos de agua, que con la Compañía comenzaron a secarse. El agua, que era nuestra, pasó a ser un bien privado. Hoy no podemos usar mucha agua porque es caro”, lamenta.

A eso se sumó, en los 90, la camaronicultura: cría industrial de camarones. Esta industria se instaló en áreas importantes para la comunidad. “Hoy siento la falta de esos lugares, donde en nuestras infancias tomábamos baños curativos, por ejemplo para la gripe”, recuerda.

En 2009 el Quilombo de Cumbe observó con sorpresa la llegada de un parque eólico a su territorio. “Pensábamos que ya lo habíamos visto todo. Pero llegó ese emprendimiento presentándose como una fuente de energía renovable, limpia, buena”. El parque se instaló en las zonas de dunas, donde están las nacientes de los acuíferos que alimentan al manguezal. Todo fue privatizado, dice Ribeiro. El Quilombo perdió parte de su territorio y se vio afectado en el acceso a las playas, fuente de sustento, y a sitios arqueológicos.

“Para una comunidad pesquera la playa es su actividad económica pero también su zona de ocio, de autocuidado, de recolección de frutos. Y lo perdimos por la usina”, denuncia. Sin embargo, desde el Quilombo resistieron. “Luchamos para que la usina no fuera instalada, pero no lo logramos”, recuerda. Finalmente, con el aval del Gobierno, se instalaron las 67 torres del Parque Eólico administrado por el Estado de Ceará.

Recién en 2013 pudieron firmar un acuerdo para poder acceder a algunas playas, mediante los caminos de la usina. Era lo más seguro, dice Ribeiro, debido a la instalación de corrientes eléctricas subterráneas.

Con la instalación del parque eólico perdieron lugares cargados de afectividad, de memorias. Para avanzar en los procesos de titulación de sus territorios debieron renunciar al área donde se ubican las torres. Hoy luchan para no perder la franja que les queda de playa y sumaron el turismo ecológico como fuente de sustento.

“Como mujer y defensora fui moldeada física y espiritualmente por el territorio. Como mujeres tenemos un rol importante en la dinámica y en la afectividad del territorio. Las mujeres mayores lavaban la ropa en las lagunas, conseguían leña, recolectaban frutas. Todo eso se fue perdiendo”, dice.

Y afirma que, para que una transición sea justa, necesita ser “realmente anti-racista, feminista, descentralizada y popular”. Concluye: “Porque la forma en que llega (la transición de empresas y gobiernos) es colonialista, capitalista y trae una forma de dominación machista, patriarcal y homofóbica. Estas tecnologías causan estragos en nuestro ambiente y en nuestras vidas. Destruyen nuestros sueños, nuestro buen vivir y lo mejor de nuestra relación con nuestro territorio”.

Minerales “críticos” y agrocombustibles

Otro ejemplo de energías “limpias” son los llamados “biocombustibles”, que reemplazan a los hidrocarburos por productos derivados del etanol (azúcar), soja o palma. Según el Balance Energético de Argentina de 2023, la matriz energética está representada mayormente por combustibles fósiles —el carbón, petróleo y gas contribuyeron conjuntamente en un 86 por ciento a la matriz energética nacional para 2023—. En septiembre pasado, el Gobierno anunció avances en la presentación de sus NDC. En la reunión estuvieron presentes sectores del agronegocio como Aapresid, la Asociación Forestal Argentina, la Cámara Argentina de Biocombustibles y la Sociedad Rural Argentina.

Transnational Institute y Taller Ecologista elaboraron el Manual “Transición Energética. Aportes para la reflexión colectiva“. Señalan: “Los agrocombustibles han sido la herramienta de los impulsores de la transición energética corporativa para suplantar la versatilidad de los combustibles líquidos destinados al transporte“. Y denuncian la alianza entre petroleras, automotrices y empresas químicas que promueven la iniciativa.

Afirman que esta “alternativa” no solo no aportan a la mitigación del calentamiento global sino que desplazan cultivos alimenticios. Además impulsan la concentración y el acaparamiento de tierras, agua y del patrimonio natural, con el consecuente desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas.

En Argentina, la expansión del monocultivo de soja afectó a las comunidades y a las economías regionales de diversas provincias del país. En Tucumán, uno de los impulsores de bioetanol a nivel nacional, Jorge Rocchia Ferro, fue condenado por contaminación de la cuenca del río Salí-Dulce.

Mientras el Norte Global propone baterías hechas con minerales como el litio, las comunidades andinas viven los pasivos ambientales de la megaminería. “La historia reciente muestra que no existe una transición energética sino una transición minero corporativa y excluyente”, dice Manuel Fontenla, de la Asamblea Pucará de Catamarca.

Agrega: “La historia me enseña que no existe la minería sustentable, existe la megaminería intensiva, extractiva, empobrecedora. Tampoco existe ninguna transición social dentro del capitalismo, ya sea energética, productiva, educativa o cultural, que se haya realizado de forma plural, diversa y democrática”.

Considera que no hay que hablar más de transición energética sino de las crisis de hiperconsumo, producción, distribución y acceso a la energía. “Cuando hayamos discutido lo suficiente y hayamos asumido que el modelo que rige la vida es un modelo de escasez y crisis, estaremos en condición de responder sobre una transición energética justa. Si no, entramos en una discusión que es extremadamente funcional a la derecha global”, reflexiona.

Puntualiza: “Mientras discutimos sobre transición energética, en los territorios vemos transiciones de una vorágine descomunal a nuevos tipos de extractivismo, con más despojo, más violencia y más contaminación”.

Crítico a espacios multilaterales como las COP, afirma que son espacios “funcionales al extractivismo”. Se pregunta: “Si nunca hemos podido romper el vínculo colonialista con Estados Unidos o distintos países de Europa, ¿qué nos hace pensar que porque vamos a un conversatorio internacional donde todos tenemos el mismo tiempo para hablar, hay un pie de igualdad?”.

A modo de propuesta, apela a los espacios autónomos, comunitarios, asamblearios. “Que los encuentros de comunidades indígenas sean en el territorio y no en las capitales, que los que hablen sean los vecinos y las vecinas y no los especialistas, que los diálogos se construyan de manera horizontal”, propone.

“La transición no puede repetir viejos patrones coloniales”

Ricardo Pérez, asesor de Comunicación de Amazon Watch, considera que la tensión central en la discusión sobre la transición justa radica en la contradicción entre lo que la ciencia climática exige y lo que la arquitectura financiera global impulsa. Recuerda que tanto el IPCC como la IEA han sido claros: no se deben abrir nuevas operaciones petroleras si se quiere mantener el planeta cerca del límite de 1.5 °C. Sin embargo, países del Sur Global como Perú, Ecuador, México o Argentina continúan expandiendo refinerías y licitando nuevos lotes, presionados por una deuda estructural y por inversionistas del Norte.

“Esta es la tensión más urgente que deben abordar los negociadores en la COP30: cómo detener la expansión fósil de manera justa para los países del Sur, responsabilizando a los actores financieros que la promueven y garantizando recursos para remediar los pasivos ambientales —los derrames, deudas y daños históricos— que los Estados han dejado sin reparar. Sin frenar el flujo de capital hacia la expansión fósil, no habrá una transición verdaderamente justa“, asegura.

Según la organización Amazon Watch, los países que más invierten en combustibles fósiles en América Latina son Estados Unidos (25 por ciento), Canadá (14), España (11) y China (10). Los principales bancos que financian este negocio son Santander (España), JP Morgan (Estados Unidos), Citigroup (Estados Unidos) y Scotiabank (Canadá).

Beatriz Mattos es coordinadora de investigaciones de la Plataforma Cipó de Brasil. Es un instituto de investigación independiente, liderado por mujeres y dedicado a la cooperación internacional para la promoción de la acción climática desde la perspectiva del Sur Global. Sigue de cerca las negociaciones que se vienen desarrollando camino a Belém y, en relación a la transición energética, advierte la “disparidad significativa en las visiones de los países desarrollados, es decir, el Norte Global, y de los países en desarrollo”.

“En los países desarrollados se entiende que una transición justa se refiere principalmente a la transición de la fuerza laboral, para quienes trabajan en minas de carbón o en el sector petrolero, y que podrían perder sus empleos. Pero si observamos la realidad de los países en desarrollo, tenemos un número significativo de trabajadores informales, mujeres que trabajan en la economía del cuidado, pueblos indígenas, comunidades tradicionales. Por lo que si usamos sólo la perspectiva de la transición en relación a la fuerza laboral, deja de ser justa desde la perspectiva de los países en desarrollo”, observa.

Otra idea predominante es que la transición se refiere únicamente a la (supuesta) modificación del sector energético. En cambio, apunta, “los países en desarrollo han venido señalando una idea de sostenibilidad en términos de cómo vamos a crear otro modelo de desarrollo que sea justo, que pueda reducir las desigualdades, que pueda reparar injusticias históricas”.

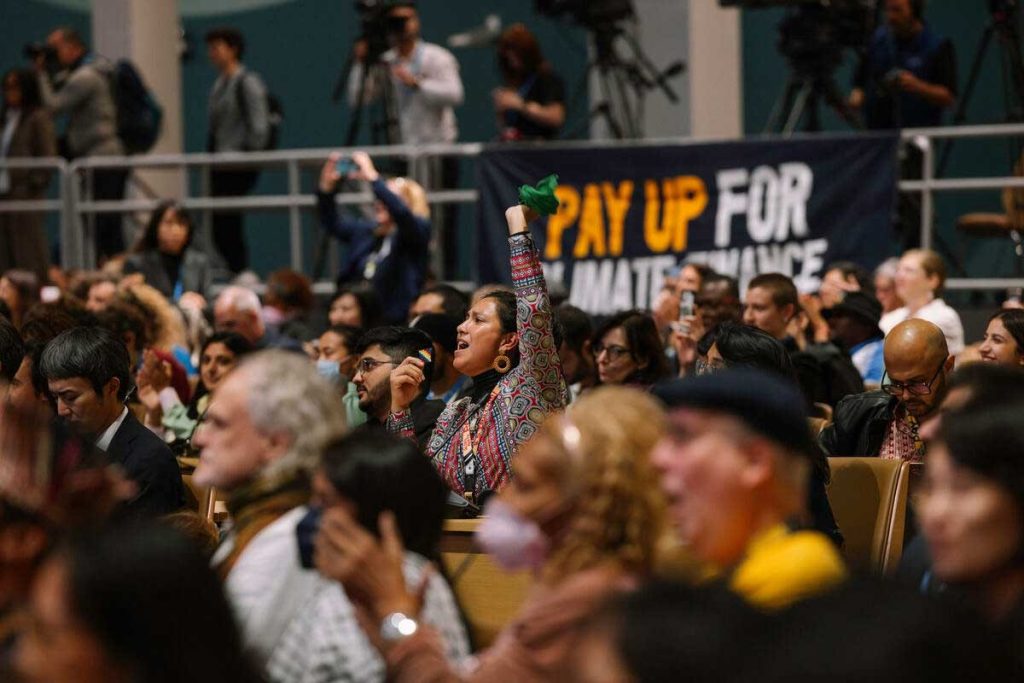

A la COP30 se llega con un borrador en el que se apuntaron algunos avances conceptuales. Entre ellos, la promoción de la participación política y el respeto a los derechos humanos, con especial mención a los derechos de los pueblos indígenas. Pero Mattos apunta que hay tres líneas que aún deberán debatirse en Belém. El primero es el combate de la pobreza energética, el acceso a energías baratas y la transición lejos de los combustibles fósiles. “Esto genera el desacuerdo del grupo de los países árabes, por lo que será un punto conflictivo”, advierte.

Un segundo aspecto son las medidas unilaterales de comercio, tomadas por ejemplo por la Unión Europea. Mattos cita como ejemplo el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), una política de la Unión Europea que entrará en vigencia en 2026. Busca igualar el precio del carbono generado entre productos europeos e importados, para evitar la “fuga de carbono” y trasladar la producción a países con regulaciones menos estrictas. “Son medidas que tienen un carácter proteccionista de las economías de los países del norte y que entran en las discusiones sobre transición justa”, indica.

En tercer lugar, los países en desarrollo proponen que se establezca un mecanismo que facilite el acceso a financiamiento, tecnología y capacitación para avanzar con sus iniciativas de transición, fundamentado en el principio de las responsabilidades comunes, aunque diferenciadas. “Se apunta a la responsabilidad histórica de los países desarrollados, considerando que ellos ya emitían gases de efecto invernadero mucho antes de que se vieran los efectos del cambio climático”, precisa.

Desde la sociedad civil, explica, se pide que sean incorporadas en los acuerdos las salvaguardas ambientales y sociales para la biodiversidad y que se respete el principio de consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. Remarca la relevancia de este punto, ya que la mayoría de las veces, quienes defienden la explotación de los minerales llamados ‘críticos’, esenciales para la producción de baterías o de paneles solares, provienen de los países del Norte Global.

Y reflexiona: “La transición no puede replicar viejos patrones extractivistas y coloniales, en los que los territorios de los países en desarrollo se mantengan como territorios de oferta de materia prima barata, generando violaciones de derechos, daños a la biodiversidad, inseguridad alimentaria, inseguridad hídrica, problemas de salud y toda una serie de consecuencias negativas para garantizar esa tecnología para el Norte Global”.

“Espero que las discusiones internacionales y nacionales que venimos teniendo sirvan como una nueva directriz para que eso no se repita. Sabemos que la transición es necesaria, pero no debe ser hecha de cualquier manera. Debe ser justa, no profundizar desigualdades ni generar todavía más vulnerabilidad en grupos que históricamente ya vienen siendo vulnerados”, exige.

La entrada Transición energética: disputa norte-sur y la participación clave de los pueblos se publicó primero en Agencia de Noticias Tierra Viva.